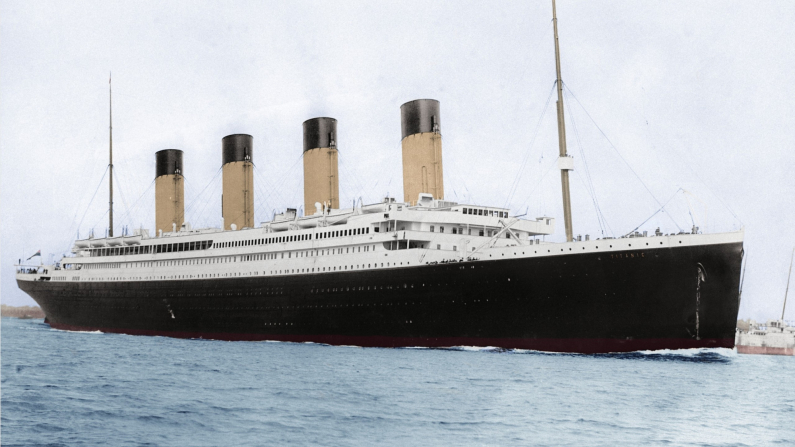

Il Titanic, l’inaffondabile, naufraga il 14 aprile 1912. Quando, quattro giorni prima, il gioiello della White Star Line salpa da Southampton, in Inghilterra, per il viaggio di inaugurazione diretto a New York, è il transatlantico più grande mai costruito: 269 metri di lunghezza, quattro ciminiere che svettano nel cielo e saloni di prima classe. A bordo, 2.224 persone: magnati come John Jacob Astor IV, famiglie di immigrati che sognano l’America e un equipaggio di oltre 900 marinai. La nave è un simbolo del trionfo tecnologico, con telegrafo senza fili, illuminazione elettrica e persino una palestra all’avanguardia. Ma sotto la sua grandezza, si nascondono crepe che nessuno vuole vedere.

IL TITANO DI CRISTALLO

La fiducia nel Titanic è assoluta. In Inghilterra, si dice che «nemmeno Dio potrebbe affondarla». Questa boriosa convinzione porta a trascurare le norme di sicurezza più elementari. La nave ha solo 20 scialuppe di salvataggio, capaci di ospitare circa 1.178 persone, poco più della metà dei passeggeri e dell’equipaggio. La White Star Line sceglie deliberatamente di limitarne il numero: troppe scialuppe affollerebbero il ponte, rovinando l’eleganza della nave e suggerendo, implicitamente, che il Titanic non sia inaffondabile. L’estetica prevale sulla prudenza e l’arroganza sull’intelligenza. Ma nessuno sembra accorgersene.

Le paratie stagne, progettate per contenere eventuali falle, sono un altro punto debole. Sebbene dividano lo scafo in 16 compartimenti, non raggiungono il soffitto: se l’acqua supera il bordo di una paratia, si riversa inesorabilmente in quella successiva. Insomma le paratie sono inutili. Ignoranza o (di nuovo) arroganza? Chissà.

Mentre la nave solca l’Atlantico, il capitano Edward Smith, riceve pressioni per aumentare la velocità della nave, perché la compagnia di navigazione inglese vuole che il Titanic arrivi a New York in tempi record: deve stupire il mondo. E poi, un altro errore fatale: i binocoli, a dir poco fondamentali in anni in cui il radar ancora non esiste, sono inaccessibili perché, prima della partenza, l’ufficiale David Blair, riassegnato all’ultimo minuto, lascia la nave portando con sé per errore la chiave del cassetto che contiene i binocoli, e le vedette devono contare solo sui propri occhi in una notte senza luna. Era proprio così difficile forzare il cassetto e prendere i binocoli? Evidentemente sì.

L’INAFFONDADIBLE AFFONDA

Alle 23:40, il dramma si compie. La vedetta Frederick Fleet, dalla coffa, avvista una massa scura e grida: «Iceberg davanti a diritta!», colpendo la campana tre volte per dare l’allarme. Sul ponte di comando, il primo ufficiale William Murdoch reagisce all’istante: «Tutto a sinistra! Fermate le macchine!». Ma il ritardo nell’avvistamento e l’inerzia del Titanic non gli permettono di sfuggire al proprio destino. Dopo circa 30 secondi dall’avvistamento, la fiancata di dritta striscia contro l’iceberg. L’impatto, più un graffio che uno scontro, è ingannevolmente lieve: molti passeggeri, nei saloni o nelle cabine, avvertono solo una vibrazione. Eppure, sottocoperta, il ghiaccio apre sei squarci nello scafo della nave «inaffondabile». I compartimenti stagni (che “stagni” non sono per niente, come abbiamo visto) lasciano passare valanghe d’acqua gelida.

Thomas Andrews, progettista del Titanic, è a bordo e capisce che la nave affonderà dopo la collisione con l’iceberg. Il Titanic è progettato per galleggiare con fino a quattro compartimenti stagni allagati, ma l’iceberg danneggia sei compartimenti anteriori. Andrews, ispezionando i danni, calcola che la nave ha un’ora o due prima di affondare e avverte il capitano Smith, che ordina di preparare le scialuppe e di inviare segnali di emergenza. Ma il caos si insinua rapidamente. L’equipaggio, poco addestrato, lotta per organizzare l’evacuazione. Le 20 scialuppe, già insufficienti per tutti i passeggeri a bordo, vengono calate in mare confusamente. Alcune, progettate per 65 persone, partono con appena 20 o 30 occupanti, per fretta, panico o per il timore che non reggano il peso.

La radio trasmette segnali di emergenza, ma il Californian, la nave più vicina, non risponde immediatamente. L’orchestra continua a suonare, cercando di calmare gli animi. Man mano che l’acqua invade i ponti, la nave si inclina sempre di più. Le luci elettriche, alimentate fino all’ultimo dai generatori, iniziano a tremolare.

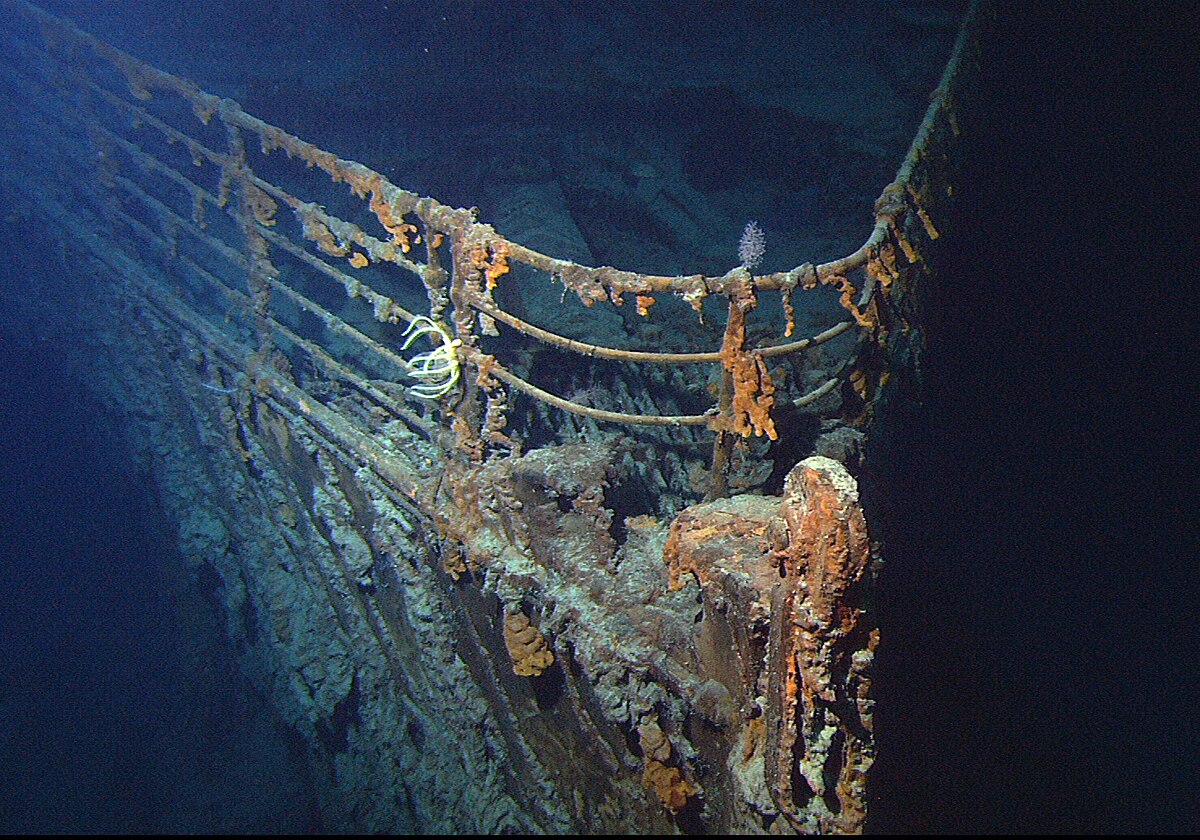

Alle 2:18 del 15 aprile, il Titanic raggiunge il punto di rottura: lo scafo si spezza in due tra la terza e la quarta ciminiera, con un rombo che squarcia la notte. La prua affonda per prima, trascinando con sé centinaia di persone. La poppa, sollevata verso il cielo, resta a galla per pochi minuti prima di inabissarsi alle 2:20. L’oceano, a -2°C, inghiotte oltre 1.500 vite, lasciando solo gemiti e silenzio. Le scialuppe, sparse tra i detriti, ospitano i sopravvissuti, molti dei quali tremano per il freddo e il trauma. Devono attendere l’alba, quando il Carpathia finalmente arriva, troppo tardi per salvare chi è rimasto nell’acqua.

Oggi, ricordando il Titanic si rivive una tragedia nata dall’arroganza e dalla superficialità umana, che funge da monito incrollabile: un richiamo a non sottovalutare mai i rischi, a non lasciarsi mai accecare dalla grandezza delle imprese umane.