Nel 2011, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 30 luglio “Giornata internazionale dell’amicizia”, affermando che attraverso l’amicizia «possiamo contribuire ai cambiamenti fondamentali che sono urgentemente necessari per raggiungere una stabilità duratura, tessere una rete di sicurezza che ci protegga tutti e generare passione per un mondo migliore in cui tutti siano uniti per un bene più grande». Ma perché l’amicizia ci unisce? Perché è essenziale per il bene comune?

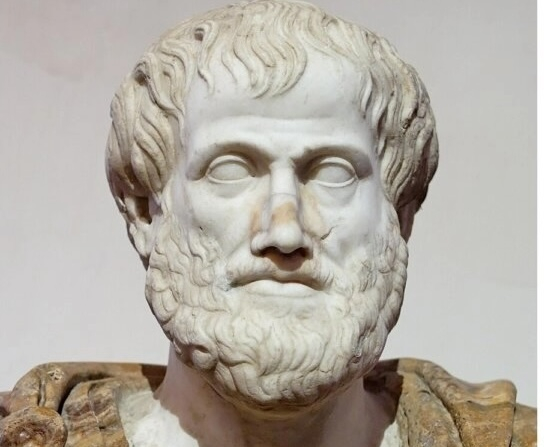

Queste domande hanno appassionato molti pensatori nel corso della Storia. Tra questi spicca il filosofo greco Aristotele (Stagira 384 o 383 a.C. – Calcide 322 a.C.) la cui Etica Nicomachea offre una lucida discussione sulla natura complessa e sul potere trasformativo dell’amicizia.

L’Etica Nicomachea

Gli antichi greci credevano che la massima felicità fosse impossibile senza l’amicizia. Il maestro e predecessore di Aristotele, Platone, scrisse decine di dialoghi in cui il suo loquace mentore, Socrate, guidava una vasta gamma di interlocutori attraverso conversazioni difficili. A volte Socrate li irritava, a volte li lusingava con complimenti indebiti, ma li coinvolgeva sempre onestamente, per scoprire insieme la verità. Li trattava tutti come amici.

Nel III secolo a.C., il filosofo Epicuro sosteneva che «L’amicizia trascorre per la terra, annunziando a tutti noi di destarci per darci gioia l’un l’altro». La filosofia di Epicuro viene spesso interpretata erroneamente come la promozione di una ricerca egocentrica dei piaceri primari. Tuttavia, il greco apprezzava la prudenza, la semplicità e, soprattutto, l’amicizia, tanto che riteneva che una persona saggia avrebbe sentito le sofferenze di un amico non meno delle proprie e sarebbe morta per un amico piuttosto che tradirlo.

I filosofi antichi vedevano l’amicizia come qualcosa di più di un semplice concetto da discutere nei libri o nelle riunioni accademiche. Platone, Epicuro e molti altri filosofi greci e romani scambiavano spesso lettere con amici che offrivano o chiedevano consigli personali. Il loro impegno didattico comportava anche un’instancabile attività di tutoraggio tra insegnanti e allievi. Una comprensione concettuale dell’amicizia li avrebbe aiutati a praticarla nella vita quotidiana.

È in questo contesto che Aristotele scrisse l’Etica Nicomachea, che consta di dieci libri. Fu pubblicato dal figlio Nicomaco dopo la sua morte, diventando uno dei testi più influenti della Storia. Inizia con una discussione sull’eudaimonìa, che in greco significa felicità, e prosegue con un esame meticoloso della natura della virtù e dei requisiti necessari per vivere al meglio. La sua dissertazione sull’amicizia riempie due libri su dieci, a testimonianza di quanto importante fosse per il filosofo.

Utilità

Per Aristotele l’amicizia può essere definita secondo tre qualità: virtù, piacere e utilità. Se è in funzione dell’utilità mira all’ottenimento di benefici terreni. Supponiamo che abbiate un’automobile e che una persona che conoscete bene, ma vedete raramente, un giorno vi chieda un passaggio, e generosamente acconsentite. Dopo essere sparito per due settimane ritorna e, senza interessarsi di voi, vi chiede un altro passaggio.

Aristotele lo definirebbe un classico esempio di amicizia utilitaristica: gli amici che si cercano solo per ottenere qualcosa dall’altro, in realtà non si amano. Amano quello che pensano di poter ottenere dall’altro. Il cibo, il denaro o lo status che si ottiene dall’amicizia ha la precedenza sul benessere dell’amico.

Ma perché si può definire questa dinamica strumentale amicizia? Il termine greco philìa non significa amicizia in senso moderno, può anche significare affetto, simpatia o attrazione. Per Aristotele, essere attratti da qualcuno perché ha qualcosa che desideriamo è sufficiente per classificare quell’attrazione come amicizia.

Piacere

Lo stesso vale per il piacere, anche se ovviamente il piacere è meno materialista dell’utilità. Godiamo della compagnia di persone divertenti non per quello che sono, ma perché ci piace il loro buonumore. Aristotele scrive: «in un’amicizia basata sull’utilità o sul piacere gli uomini amano l’amico per il proprio interesse o per il proprio piacere, non come persona amata, ma in quanto utile o piacevole».

I legami di utilità e di piacere sono fondamentalmente strumentali. Sono «basati su eventi» e «si rompono facilmente». Quando gli amici smettono di essere divertenti, o quando vendono la loro auto, smettiamo di giovarci del loro umorismo o dei loro beni materiali e cessiamo di cercare la loro compagnia.

La virtù

Aristotele non condanna completamente l’utilità e il piacere. Entrambi presentano vantaggi. Tuttavia, è intransigente nell’affermare che solo un’amicizia nata dalla virtù può favorire l’autentica felicità in questa vita. Questa amicizia è la migliore, ma anche la più rara. Dà piacere, perché la virtù è gratificante, ma il piacere deriva da una disposizione più pura a desiderare il bene dell’altro per il bene dell’altro. È più profondo e duraturo perché non dipende dalle circostanze esterne. Solo chi desidera il bene dell’altro senza secondi fini è «amico in senso pieno, poiché ama l’altro per se stesso e non accidentalmente». Questo prerequisito – l’amore incondizionato – è necessario perché la virtù fiorisca tra amici.

Oltre all’amore incondizionato, questa forma di amicizia richiede una conoscenza approfondita dell’altro. Aristotele avrebbe affermato che un amico è «un’anima che abita in due corpi». L’oratore romano Cicerone ha fatto eco allo stesso sentimento nel suo De Amicitia (Sull’amicizia), che descrive l’amico come colui che «ama se stesso e desidera un altro la cui anima possa fondersi con la propria per farne una sola». Solo il tempo, la cura e la fiducia genuina possono facilitare questo legame profondo.

Aristotele presumeva che le persone coinvolte in questa amicizia fossero già virtuose prima del loro legame. Credeva che solo persone sufficientemente virtuose sapessero apprezzare quel tipo di amicizia. Forse la sua era una mentalità un po’ rigida. È possibile infatti che una persona virtuosa possa fare amicizia con una meno virtuosa e aiutarla a coltivare abitudini migliori. La virtù è l’obiettivo, non sempre può essere il prerequisito. Questa idea sta alla base di programmi giovanili e di tutoraggio di successo in tutto il mondo, che contano sulla capacità universale dell’amicizia come canale per insegnare la virtù a prescindere dalle circostanze.

L’amicizia è essenziale. È un bene sociale primario. Ci unisce perché richiede amore e fiducia, che ci avvicinano nel cuore e nella mente. Contribuisce al bene comune perché ci aiuta a coltivare la nostra umanità condivisa e a riconoscerci nell’altro.

Nel 2023, Pew ha rilevato che per il 61 percento degli americani le amicizie sono importanti, mentre l’8 percento dice di non avere amici intimi. Può sembrare una piccola percentuale, ma si tratta di circa 27 milioni di persone. Se l’amicizia è un bene sociale primario, dovremmo assicurarci che sia distribuita in modo appropriato. Quali incentivi abbiamo stabilito per incoraggiare lo sviluppo morale delle persone? Come possiamo promuovere l’amicizia come valore indispensabile, in teoria e in pratica? Le risposte sono difficili, ma possiamo almeno iniziare con Aristotele.

Redazione Eti/Leo Salvatore