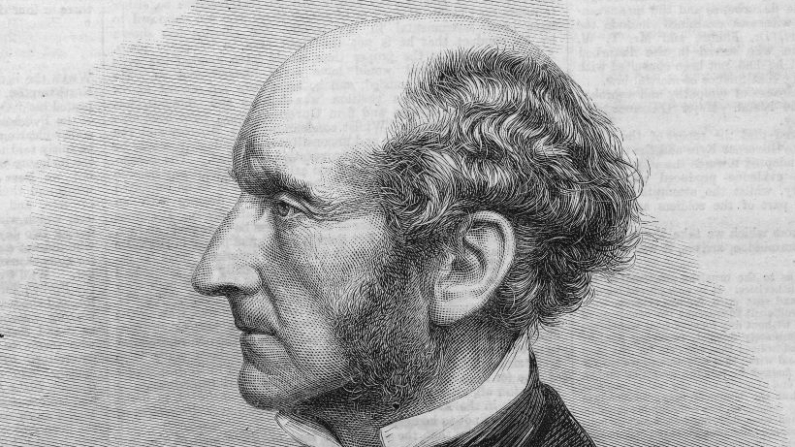

Nel 1859, il filosofo britannico John Stuart Mill scrisse Sulla Libertà, un saggio conciso, tagliente e definivo sulla necessità della libertà di parola e del dibattito aperto.

In questo libro Mill articola una delle più convincenti difese della libertà di parola mai scritte e divenne tanto popolare che si pensava che i laureandi britannici della sua epoca lo conoscessero a memoria. Lo storico Peter Marshall descrive l’opera di Mill come «uno dei grandi classici del pensiero libertario». Oggi è il simbolo della carica di presidente del Partito liberaldemocratico inglese e delle società democratiche di tutto il mondo. Il contributo di Mill può illuminare sul valore del processo democratico e sull’importanza di un dibattito aperto.

Nato nel 1806, Mill ricevette un’educazione rigorosa sotto l’esigente tutela del padre. Imparò il latino e il greco antico prima dei 10 anni, e studiò molte discipline, dalla poesia alla zoologia, anche se la Storia rimase la sua passione principale.

Nel secolo precedente alla sua nascita, il mondo occidentale fu testimone di due sanguinose rivoluzioni. Dall’altra parte dell’Atlantico, la Rivoluzione americana assicurò l’indipendenza dal dominio tirannico della Gran Bretagna, affermando di fatto la libertà di religione e «la libertà di parola … di stampa … [e] il diritto del popolo di riunirsi pacificamente» come diritti inalienabili. Nel Vecchio Mondo, la Rivoluzione francese del 1789 realizzò in parte gli stessi obiettivi, ma la deriva dispotica che ne seguì rese ancora più evidente la natura precaria della libertà.

A metà dell’Ottocento, ormai affermato funzionario politico e filosofo, Mill scriveva che la libertà, e in particolare la libertà di parola, fosse ancora un’idea troppo inconsistente: occorreva una difesa più decisa. Sulla libertà, propone tre argomenti a difesa della libertà di espressione.

Nel primo argomento a tutela dell’espressione dei cittadini, Mill sostiene che anche le opinioni impopolari o controverse potrebbero essere vere. Nel corso della Storia, la maggior parte delle verità diventate alla fine evidenti un tempo erano controverse. Per esempio, la rotazione della Terra intorno al sole fu causa di sanguinose diatribe tra sostenitori e oppositori che volevano metterla a tacere, e per un certo periodo è stata molto impopolare, ma era vera.

Come riconosceva Mill, mettere a tacere le opinioni dissenzienti presuppone «la nostra infallibilità». Ma nessuno è infallibile, nessuno può sapere se un’opinione è falsa se non viene sottoposta a una discussione aperta e a un esame critico. Reprimere le idee soffoca la ricerca collettiva della verità e danneggia ogni individuo impegnato nella ricerca. Scrive Mill: «Il male peggiore nell’impedire l’espressione di un’opinione è che si deruba la razza umana, i posteri e la generazione attuale, chi dissente dall’opinione più ancora di chi la sostiene».

IL DIBATTITO COME VEICOLO ESSENZIALE PER LA VERITÀ

Se l’esprimersi apertamente è il motore che fa emergere la verità, il dibattito è il motore che la fa emergere. Discutere un’idea in un dibattito, costringe tutte le parti a riesaminare le proprie convinzioni, o almeno a giustificarle in modo convincente. In uno scenario ideale, nel dibattito si dovrebbero approfondire le ragioni che stanno alla base delle proprie affermazioni, che dovrebbero essere il più possibile vicine alla verità.

La verità, ci dice Mill, diventa più chiara e più forte attraverso il continuo confronto di opinioni contrastanti. Una società che permette un dibattito libero e aperto è una società che favorisce la crescita intellettuale. Quasi 2000 anni fa, il filosofo greco Platone fece dire a Socrate: «Io sono tra le persone molto disposte a essere confutate, se dico qualcosa di non vero, e sono molto disposto a confutare chiunque dica qualcosa di non vero. Sono altrettanto pronto a essere confutato che a confutare, perché ritengo che questo sia di maggior vantaggio tra i due, così come è maggiore il vantaggio di essere guariti da un male molto grande che di curarne un altro». Le discussioni pubbliche e private ci aiutano a vedere alternative importanti che altrimenti potrebbero sfuggirci, avvicinandoci così alla verità.

VERITÀ PARZIALI COME PARTE DELLA VERITÀ

Come terzo argomento, Mill sostiene che nelle idee sbagliate spesso ci siano frammenti di verità, definendole verità parziali. La maggior parte delle questioni che animano il fervente dibattito politico sono complesse. Raramente possono essere risolte da un singolo: anche se non tutte le opinioni si avvicinano ugualmente alla verità, è molto improbabile che solo una “parte” abbia la comprensione e la risposta giusta.

Questo atteggiamento nei confronti delle opinioni contrastanti genera umiltà e incoraggia la ricerca costante della verità, che ha lo scopo ultimo di respingere la falsità. Secondo Mill: «Ogni opinione che contenga un po’ di verità che l’opinione comune omette, dovrebbe essere considerata preziosa, a prescindere dalla quantità di errori e di confusione con cui la verità possa essere mescolata».

E aggiunge che quando un governo tutela la libera e sicura espressione delle idee nella vita pubblica e privata, garantisce che la popolazione non sia privata di un percorso verso una maggiore comprensione e verso una vita migliore.

LA TIRANNIDE DELLA MAGGIORANZA E IL PRINCIPIO DEL DANNO

Alla base di queste tre argomentazioni c’è la preoccupazione di Mill per quella che chiamava la «tirannide della maggioranza». La censura governativa è il vero ostacolo per la libera espressione. Ma anche l’opinione pubblica può contrastarla. Il desiderio di essere accettati socialmente e la paura di venire emarginati possono far zittire le persone con la stessa efficacia di una legge. Oggi viene definita “regola della folla”. Secondo Mill, questa tirannide della maggioranza è più insidiosa della palese tirannia di un governo, perché è più difficile da riconoscere.

Per evitare il potere delle masse, Mill introdusse il principio del danno, applicabile in tutti i campi, compreso quello della parola: «L’unico scopo per cui il potere può essere esercitato giustamente su qualsiasi membro di una comunità civile, contro la sua volontà, è quello di prevenire un danno ad altri». Secondo questo principio, un discorso offensivo o sgradevole non giustifica la censura. Solo un danno diretto sul benessere di una persona potrebbe giustificare la restrizione della libertà di parola.

Naturalmente, il principio del danno è di natura teorica, applicarlo non è semplice come enunciarlo. Ad esempio: chi dovrebbe decidere se un discorso sia causa diretta di un danno? Le parti coinvolte o un soggetto giuridico? Inoltre, i critici temevano che il principio astratto di Mill potesse essere usato per giustificare interventi governativi invasivi in nome del benessere delle persone.

Altre critiche riguardano il dubbio che il continuo scontro di idee diverse porti davvero alla verità. Il sommarsi di opinioni discordi e delle rispettive contestazioni non garantisce una comprensione più chiara di quelle “migliori”, soprattutto in questioni complicate come quelle di natura morale. Inoltre, negli ultimi anni, l’aumento dei media indipendenti offre maggiori possibilità di esprimersi liberamente. Tuttavia, è proprio vero, come Mill vorrebbe farci credere, che una vasta gamma di pensieri contrastanti renda la verità più chiara e più forte? Non potrebbe avere l’effetto opposto?

Nonostante le imperfezioni del suo ragionamento, Mill è stato tra i primi filosofi a sostenere che il progresso intellettuale e morale può esserci solo in una società in cui la libertà di parola è la norma. La sua difesa della libera espressione rimane una pietra miliare del pensiero liberale, che ci aiuta a distinguere tra società libere e tiranniche e a rafforzare il nostro impegno per la democrazia e la libertà.