Da tempo scrivo di miti e di alcuni in particolare. Nel moderno dibattito culturale e politico questi antichi racconti sembrano lontani, arcaici e irrilevanti. Ma, in realtà i miti non sono stati mai tanto significativi come oggi. Perché? Perché, a differenza delle teorie moderne secondo cui la verità è del tutto relativa o condizionata culturalmente, i miti propongono alcune verità universali, addirittura eterne, e ricorrono in ogni epoca, compresa la nostra.

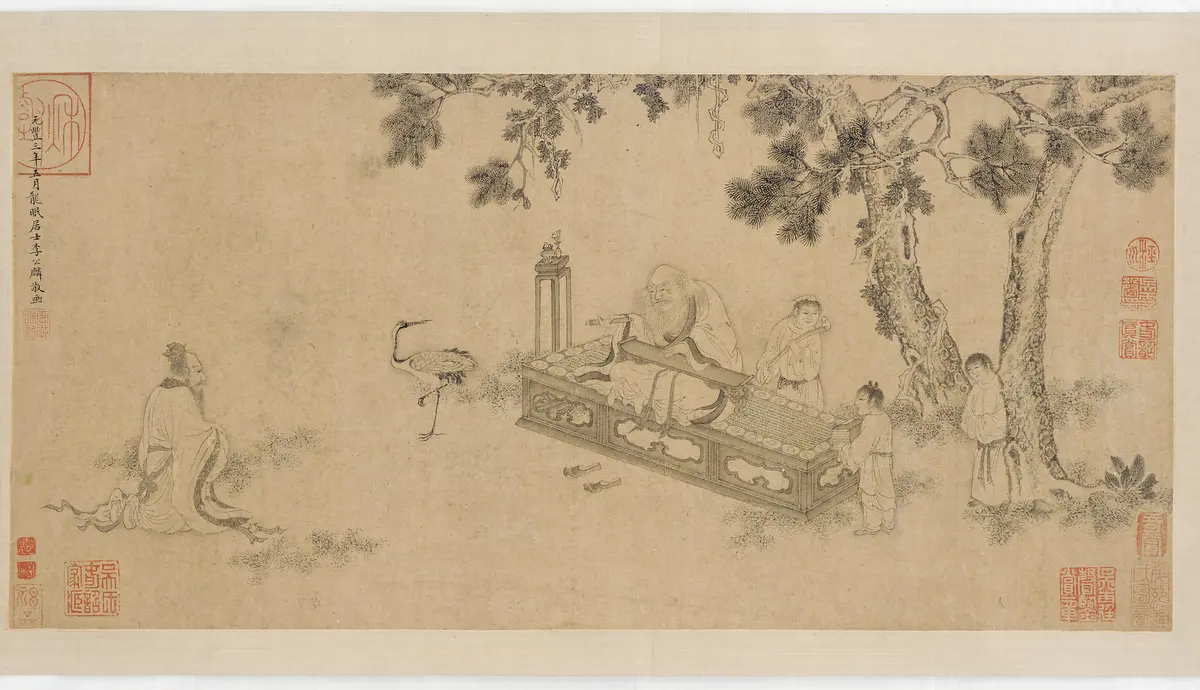

Cominciamo con un classico non occidentale. Il Tao Te Ching – un’opera letteraria cinese di duemila cinquecento anni fa scritta da Lao Tzu – afferma che «se non si riconosce l’Eterno, si cade nella confusione e nel peccato». La parola eterno è fondamentale: si riferisce a verità che non cambiano a seconda dei tempi o delle tendenze. I miti greci, e molti altri in tutte le culture, racchiudono tali verità sotto forma di racconti, immagini o simboli. Parlano della natura della realtà, dei limiti umani, della giustizia e delle conseguenze dell’orgoglio. Ecco perché perdurano nel tempo.

È importante ricordare che, per il mondo cristiano, i miti non sostituiscono il Cristianesimo, ma lo integrano soltanto.

UNA COMPRENSIONE SUPERFICIALE DEL MITO

Purtroppo, la cultura moderna confonde sempre più spesso il mito con la falsità. Il dizionario lo definisce “una narrazione fittizia” o “una credenza largamente diffusa ma falsa”. Ma questa è una comprensione profondamente riduttiva.

Il mito non è una non-verità, ma una diversa espressione della verità: simbolica, psicologica e metafisica. Come nota saggiamente Karen Armstrong, autrice di Una breve storia del mito, «un mito era un evento che, in un certo senso, si era verificato una volta, ma che succedeva sempre». È questo che conferisce al mito il suo potere: la Storia registra quello che è successo una volta, il mito spiega quello che continua a succedere.

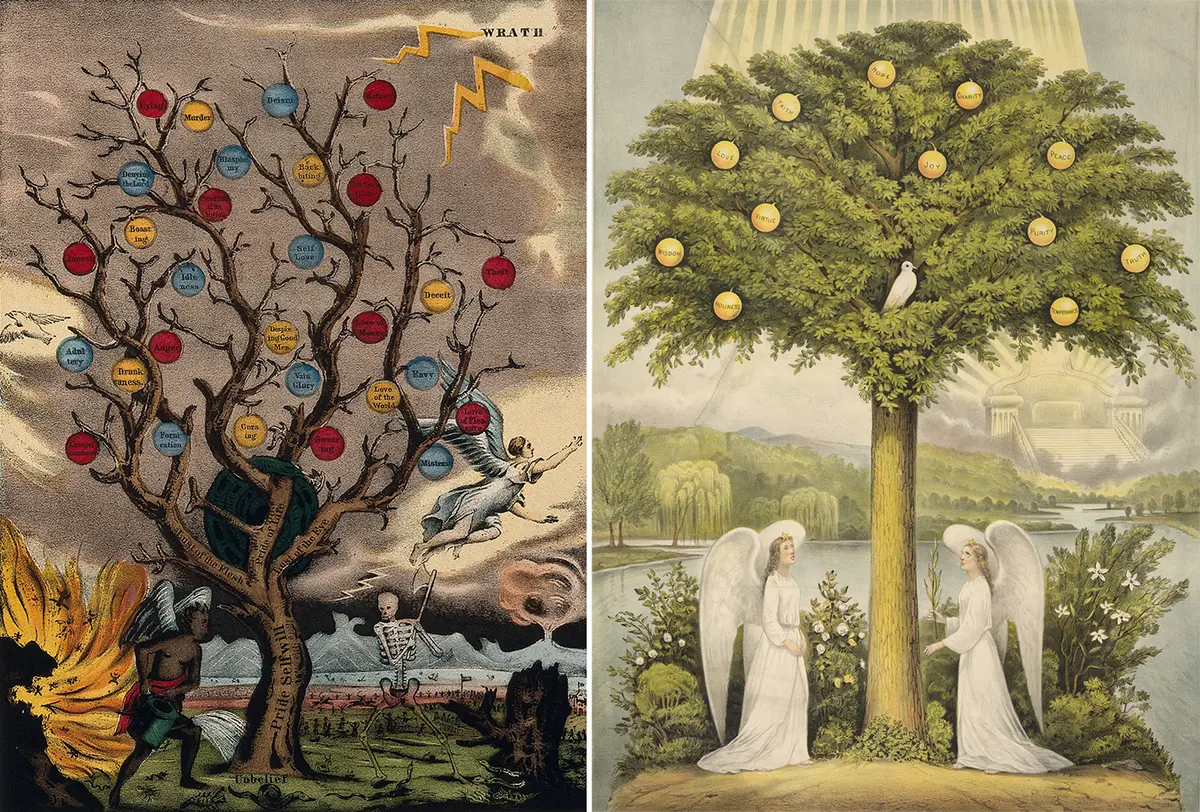

Consideriamo il mito biblico della Caduta nel Giardino dell’Eden. Che si creda o meno letteralmente ad Adamo ed Eva, il mito è profondamente vero e riscontrabile: l’umanità sceglie da sempre costantemente l’albero sbagliato. Scegliamo l’albero della conoscenza – quello dei fatti, della certezza, del controllo – invece dell’albero della vita – cioè l’immaginazione, la fiducia e la fede. Lo facciamo ancora e, così facendo, cadiamo.

Anche il filosofo ateo John Gray lo riconosce. Infatti osserva che, mentre i pensatori illuministi credevano che la conoscenza ci avrebbe liberato, il mito della Caduta è più vicino alla verità: la scienza progredisce, ma il comportamento umano diventa sempre più irrazionale e sfrenato. Il mito parla di questo paradosso, descrive una condizione, non una cronologia. Quindi i miti, recepiti correttamente, non sono in competizione con la scienza o la Storia, ma piuttosto li completano, offrendo una visione del significato che sta dietro ai dati.

Il problema è che, a partire dall’Illuminismo, abbiamo smesso di vedere il mito come una cosa viva, si è fossilizzato, è stato scartato ritenendolo finzione. Di conseguenza, privilegiamo la scienza e i fatti rispetto alla Storia e al significato. Lo vediamo nell’istruzione, dove le materie scientifiche vengono enfatizzate e le arti e le discipline umanistiche emarginate. Lo vediamo nel discorso pubblico, nel quale i poeti sono ignorati e gli scienziati sono venerati come unici arbitri della verità.

La scienza, tuttavia, non può sfuggire alla necessità del mito. Prendiamo la teoria del Big Bang: è una “storia”, uno schema descrittivo per dare una spiegazione a qualcosa che non possiamo osservare direttamente: è una struttura mitica, anche se con ambizioni scientifiche.

Non si tratta di contrapporre la scienza al mito, ma di sottolineare che il mito è inevitabile perché gli esseri umani “pensano per storie”. Il professor Brian Cox ha osservato: «La narrazione può essere considerata un atto primario della mente». Le verità più importanti – amore, giustizia, bontà e valori – sono invisibili. Non possiamo vederle o misurarle, eppure viviamo e moriamo per esse. I miti ci aiutano a cogliere queste realtà invisibili dando loro una forma: fanno vedere l’invisibile.

I greci lo sapevano, definivano hubris (superbia, tracotanza) la grande trasgressione, la prevaricazione dell’orgoglio umano nel rifiutare di riconoscere un ordine superiore. E raccontavano quello che succede a chi ignora quell’ordine. I miti, quindi, non sono intrattenimenti inutili, sono avvertimenti e saggezza tramandati in forma simbolica. Sono un mezzo per orientarci in un mondo disordinato.

È un disordine che vediamo sempre più spesso intorno a noi. Perché? Perché abbiamo abbandonato il senso dell’ordine che i greci – e non solo i greci, ma anche gli ebrei, i cinesi e gli antichi egizi – consideravano essenziale. L’essenza della mitologia greca è la creazione di un ordine cosmico dal caos. Zeus, sconfiggendo i Titani, istituisce una gerarchia divina: nascono così la legge e la giustizia. Eppure oggi molti rifiutano la gerarchia e la limitazione a favore di un’uguaglianza senza limiti, scambiando la libertà per licenza e la limitazione per oppressione.

Ma come ci ricorda il Tao Te Ching: «Nel guidare gli uomini e nel servire il Cielo, non c’è nulla di meglio della limitazione. Perché solo attraverso la limitazione si possono affrontare le cose in anticipo». La limitazione non è il nemico, ma la struttura che rende possibile il significato, e il mito ce lo ricorda. Reintroduce i confini e ci indica le leggi superiori, quelle che trascendono il capriccio umano.

CHE COS’È IL PROGRESSO?

La nozione moderna di “progresso” complica ulteriormente la questione. Il progresso, così come lo si immagina attualmente, non è solo la convinzione di una tecnologia migliore, ma un mito in sé: la convinzione che stiamo inevitabilmente migliorando.

Ma cosa succede quando questa convinzione ci rende ciechi di fronte a quello che stiamo diventando? John Gray sostiene che la fede nel progresso è diventata un «meccanismo di autoinganno» che ci impedisce di vedere i mali creati da una crescita incontrollata. Il mito, invece, offre un correttivo. Gli antichi credevano che l’età dell’oro fosse alle loro spalle mentre noi crediamo che debba ancora arrivare: entrambi sono miti, solo molto diversi. Il nostro, forse, è più pericoloso.

Ironia della sorte, anche la scienza ha i suoi miti misconosciuti, le sue teorie “sacre”, ma si rifiuta di ammetterlo, si ostina a considerare il mito come una finzione, mentre elabora grandiose storie sulle proprie origini, restando così cieca di fronte ai suoi limiti.

Il rifiuto del mito non ci ha reso più razionali, ma solo più fragili. Marx, ad esempio, si è fatto beffe della verità biblica secondo cui «l’uomo non vivrà di solo pane», insistendo sul fatto che l’uomo non può vivere senza pane. Ma questo significa travisare completamente il mito: il detto non si riferisce al pane in sé, ma all’essere pienamente umani, all’aspirare a qualcosa che sta al di là della mera sopravvivenza.

Quando il mito viene misconosciuto, le conseguenze sono gravi. Il XX secolo è disseminato di relitti di ideologie che hanno trattato l’uomo come un animale, considerandolo cioè solo dal punto di vista economico o biologico, e ne stiamo vivendo tuttora le conseguenze.

MITO E CRISTIANESIMO

Parlare del potere del mito non significa contraddire il fondamento storico del Cristianesimo, né tantomeno lasciarsi andare a fantasticherie. Può invece guidarci verso la verità, che è eterna, ricorrente e necessaria.

Vorrei invitare i lettori a mettere da parte il pregiudizio moderno secondo cui il mito sia una falsità e a vederlo invece come un modo col quale gli esseri umani hanno sempre raccontato la verità. E se queste storie non le raccontiamo – o non le comprendiamo – esse torneranno a noi, non riconosciute, sotto forma di destino. Come ammoniva lo psicologo Carl Jung «finché non rendete cosciente l’inconscio, esso dirigerà la vostra vita e lo chiamerete destino». Il mito non è una fuga, è un confronto. Un confronto con le verità più profonde di noi stessi.

I greci lo sapevano. Avevano capito che anche gli dei erano soggetti a leggi più profonde: la giustizia, il fato, la retribuzione, il destino. E non si trattava di semplici credenze religiose, ma di osservazioni sul funzionamento del mondo. Cosmo in greco significa “ordine”. Ed è proprio l’ordine – morale, psicologico, spirituale – che oggi ci manca di più.

Il mito può contribuire a ristabilire quest’Ordine. Se glielo permettiamo.