Un poema medievale di settecento anni fa può dirci ancora oggi qualcosa di significativo sulla natura della sofferenza? Sì, a quanto pare.

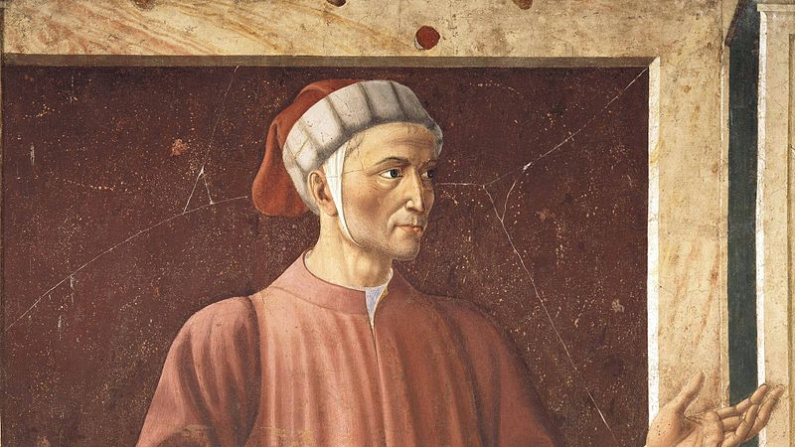

La Divina Commedia, scritta da Dante Alighieri all’inizio del XIV secolo, racconta il viaggio spirituale del pellegrino attraverso i regni dell’aldilà: Inferno, Purgatorio e Paradiso. L’imponente poema dantesco si inoltra nelle strazianti profondità dell’Inferno e si innalza verso le luminose vette del Paradiso, sperimentando ogni aspetto delle emozioni e delle esperienze umane, e descrivendo il dramma umano e divino nella sua complessità.

Come osservano Aldo Bernardo e Anthony Pellegrini nel libro Companion to Dante’s Divine Comedy, Dante ha cercato di creare un compendio di tutto quello che esiste, dell’universo e del posto occupato dall’umanità al suo interno, riunendo tutte le cose in un insieme armonioso e ordinato, legato dall’amore. La maggior parte delle cose che scrisse nel XIV secolo si applica con la stessa forza oggi: continuiamo a vivere un dramma psicologico e spirituale le cui basi fondamentali rimangono immutate. Finché l’umanità esisterà, sarà accompagnata dalla sofferenza e noi continueremo a cercare di darle un senso.

Dante ci può aiutare in questo, mostrandoci, passo dopo passo, le vie misteriose della sofferenza e come la sua presenza nella nostra vita sia un elemento necessario per la crescita e il perfezionamento come esseri umani.

L’INFERNO

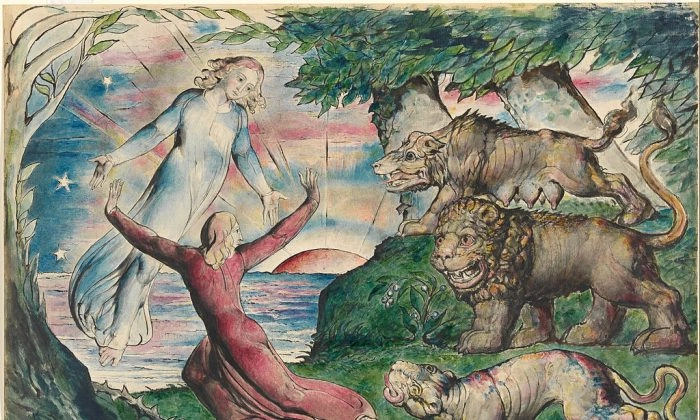

La Divina Commedia esordisce col tema del dolore. Dopo il famoso incipit in cui Dante si trova per una selva oscura/ché la diritta via era smarrita, viene condotto dal poeta latino Virgilio nelle caverne dell’Inferno. Qui vede la sofferenza, i tormenti e la disperazione che sono la conseguenza del peccare impenitente.

Mentre Dante e Virgilio scendono attraversando uno dopo l’altro i gironi dell’Inferno, assistono alle anime travolte dalle tempeste, inchiodate dai forconi dei demoni e bloccate con la testa in giù dentro buche fumanti. Il Poeta si trova faccia a faccia con la sofferenza di chi si è rifiutato di cambiare: i peccatori destinati all’Inferno sono sottoposti a un’esperienza di dolore infruttuoso e senza fine come punizione per le loro colpe. Chi si trova nell’Inferno rifiuta di pentirsi per il comportamento sbagliato e la sofferenza subita non produce alcun cambiamento o miglioramento in questi dolenti riluttanti.

Gli studiosi generalmente concordano sul fatto che il poema di Dante può essere letto su più livelli: da un lato, è il resoconto di un viaggio nell’aldilà ma, allegoricamente, è anche il racconto del viaggio dell’anima verso Dio in questa vita, del processo di conversione e maturazione spirituale.

Attraverso potenti immagini poetiche, Dante rimarca il fatto che, anche qui sulla terra, le sofferenze dell’anima ribelle sono spesso autoimposte. Chiuso in se stesso, il mondo del peccatore si contrae continuamente fino a quando non è letteralmente racchiuso nel suo stesso male e nella sua stessa miseria. Questo è proprio il modo in cui Dante raffigura Satana nel poema: una figura mostruosa rinchiusa in lastre di ghiaccio nel cuore della Terra. Il ghiaccio si è formato a causa delle folate gelide generate dall’incessante battere d’ali del mostro. Nel suo sfrenato orgoglio e nel tentativo infruttuoso di elevarsi al di sopra di Dio stesso, Satana ha letteralmente creato la propria prigione.

Riflettendo su queste considerazioni in senso metaforico e terreno, vediamo la saggezza e la verità di quello che il poema di Dante propone: sperimentare la sofferenza dipende molto dall’atteggiamento di chi soffre e, in alcuni casi, la sofferenza può anche essere autoinflitta a causa del rifiuto di rinunciare a uno stile di vita immorale, nocivo o irrazionale.

Ma la sofferenza punitiva vissuta nell’Inferno non è l’unico genere di patimento descritto da Dante. Nella seconda parte, il Purgatorio, la pena subita non è punitiva ma curativa, riparatrice. L’atmosfera della rappresentazione cambia insieme al mutare dell’atteggiamento dei sofferenti che Dante e Virgilio incontrano: il loro atteggiamento nella sofferenza è completamente diverso, in questo regno di luce e speranza rispetto ai recessi sulfurei dell’Inferno.

IL PURGATORIO

La montagna del Purgatorio si erge dal mare come una colonna verso il cielo, un’immagine visiva della speranza custodita nel cuore delle anime che salgono lungo le sue pendici. Mentre le anime che Dante incontrava nell’Inferno imprecavano, gemevano e si rodevano nell’autocommiserazione, quelle del Purgatorio si salutano con gioia, cantano e discutono di poesia. I loro occhi sono rivolti verso l’esterno e verso l’alto, e nutrono la speranza: la speranza di eliminare le loro imperfezioni e di arrivare, un giorno, in Paradiso.

Nel Purgatorio Dante ci vuole dire che la sofferenza, se accolta con coraggio e speranza, può trasformarci fino a condurci verso regioni più elevate di gioia. Le anime del Purgatorio accettano di buon grado la loro pena perché sanno che non mira a punire ma a portare alla guarigione.

Il loro spirito è stato “piegato” dal peso delle colpe commesse in vita, deve quindi essere raddrizzato; sia Dante che le anime che incontra sanno che scalare la montagna è il percorso per raggiungere il compimento e riacquistare l’innocenza: è la strada per il Paradiso.

La struttura del poema, nel suo complesso, riflette le fasi spirituali del pentimento: consapevolezza del peccato, penitenza e perdono. Il critico letterario Nasrullah Mambrol scrive:

«Secondo il punto di vista cristiano medioevale di Dante, il pellegrino, come tutti gli esseri umani, deve prima riconoscere la natura del peccato (come fa nell’Inferno), fare ammenda per il peccato (come nel Purgatorio), e aumentare la saggezza, la gioia e l’amore attraverso la vita santa (come nel Paradiso). In questo modo il pellegrino Dante è un personaggio dinamico, che passa dal peccato alla salvezza, dall’ignoranza alla saggezza, dalla disperazione alla gioia, attraverso il viaggio verso Dio».

Il processo di guarigione è rappresentato nella Prima Cornice, quella dei superbi, primo livello del Purgatorio. Gli ex peccatori qui sono gravati da pesanti pietre che devono portare su per la montagna; sono doppiamente piegati sotto il peso, ma non si lamentano. Si tratta in parte di un’espiazione per il peccato di orgoglio, ma, più esattamente è una sorta di correzione: è il “piegamento” del collo rigido degli orgogliosi, perché siano riportati allo stato corretto e possano camminare di nuovo eretti.

Allo stesso modo, in una Cornice successiva, agli invidiosi sono stati cuciti gli occhi affinché possano, in primo luogo, essere rieducati a non guardare con invidia quello che i loro vicini hanno e, in secondo luogo, imparino a fidarsi e ad affidarsi l’uno all’altro durante la scalata, invece di insidiarsi a vicenda come hanno fatto in vita.

Anche Dante, mentre avanza attraverso le Cornici, sperimenta il processo di purificazione che porta alla guarigione. Come sottolinea il critico Joseph Pearce, «il simbolismo continua quando l’angelo fa il segno di sette P sulla fronte di Dante, a significare i sette peccati capitali (la ‘P’ sta per peccatum, peccato in latino). Ogni P viene rimossa man mano che Dante sale attraverso i vari passaggi della montagna in cui ciascuno dei sette peccati capitali viene purificato. Infine, alla sommità del Monte Purgatorio, Dante si ritrova nel Paradiso Terrestre, l’Eden prelapsario, il luogo dell’innocenza primordiale in cui non c’è macchia di peccato». Così, nel Purgatorio, la sofferenza è redentrice, preparatoria e correttiva.

Ma che cosa, esattamente, deve essere corretto? Alla radice di tutte le deformità spirituali, dice Dante, c’è una sorta di perversione dell’amore. Dante sostiene che tutte le azioni, sia buone che cattive, derivano in ultima analisi dall’amore. Anche un’azione cattiva viene compiuta perché la persona che la compie ama qualcosa, o la cosa sbagliata o in modo sbagliato. Bernard e Pellegrini spiegano che: «Dante apprende da Virgilio che la forza cosmica che determina tutte le cose è l’amore. Il destino di ogni anima dipende da come e dove dirige questa forza misteriosa interiore e dalla sua capacità di riceverne l’influenza dall’esterno».

Nel poema dantesco il rapporto tra sofferenza e amore è splendidamente articolato. Infatti, se l’amore è la fonte di ogni azione, un amore rettamente ordinato dà alle anime del Purgatorio anche i mezzi per sopportare quello che deve essere sopportato: è l’amore la forza che permette a chi soffre di trascendere la propria sofferenza. Un esempio di tale forza lo si trova in Dante quando raggiunge l’ultimo livello del Purgatorio, costituito da una corona di fiamme: è l’amore per una donna di nome Beatrice che gli dà finalmente il coraggio di attraversare le fiamme, e la certezza di trovarla nell’aldilà.

Una delle anime che Dante incontra nel Purgatorio offre questa bella spiegazione di come l’amore renda le loro sofferenze non solo sopportabili, ma addirittura una sorta di consolazione:

Tutta esta gente che piangendo canta

per seguitar la gola oltra misura,

in fame e ‘n sete qui si rifà santa.

Di bere e di mangiar n’accende cura

l’odor ch’esce del pomo e de lo sprazzo

che si distende su per sua verdura.

E non pur una volta, questo spazzo

girando, si rinfresca nostra pena:

io dico pena, e dovria dir sollazzo,

ché quella voglia a li alberi ci mena

che menò Cristo lieto a dire ‘Elì’,

quando ne liberò con la sua vena»

(Purgatorio, Canto XXIII)

In altre parole, la sofferenza purificatrice di queste anime un tempo golose diventa in realtà per loro un sollievo, poiché sanno che sta curando il loro male e le avvicina all’oggetto del loro amore, Dio. Questo è il felice paradosso illustrato nel Purgatorio: la sofferenza non è necessariamente incompatibile con la felicità, la gioia e l’amore.

Nella terza parte del poema dantesco, il Paradiso, ovviamente il dolore non è contemplato. Ma Dante ha potuto arrivarci solo passando attraverso le prove dell’Inferno e del Purgatorio. Il Dante uomo e poeta ci mostra così che la sofferenza ha un significato e un valore quando vi si risponde adeguatamente, un significato gravido della promessa di una felicità sempre più profonda.