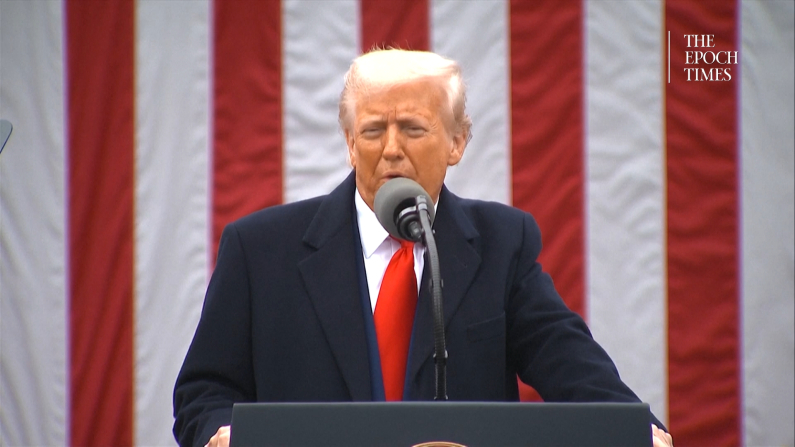

Nei primi tre mesi del suo secondo mandato, Donald Trump ha impresso una svolta decisa alla politica statunitense verso la Cina, superando l’approccio del predecessore Biden e le strategie adottate durante la sua prima presidenza. L’amministrazione Trump ha scelto di archiviare l’approccio tradizionale, basato sulla convinzione che la cooperazione economica con Pechino potesse favorire riforme politiche, giudicato evidentemente inefficace.

Già nel primo mandato, Washington aveva intrapreso una linea più dura, introducendo dazi e controlli all’esportazione per contenere l’ascesa tecnologica cinese. L’amministrazione Biden aveva mantenuto questa impostazione, rafforzandola in settori specifici. Oggi, però, l’attuale amministrazione sta spingendo oltre, riorganizzando in modo proattivo l’equilibrio commerciale internazionale.

Secondo Christopher Balding, analista della Henry Jackson Society, Trump starebbe utilizzando i dazi non solo come misura difensiva, ma anche per ridisegnare attivamente le dinamiche mondiali e favorire una trasformazione radicale del sistema commerciale, promuovendo la creazione di un blocco di Paesi alleati contro la Cina. La strategia non si limita al solo controllo sull’export tecnologico o alle sanzioni verso aziende militari cinesi, ma mira a coinvolgere altri Paesi chiedendo una riduzione dei loro legami economici con Pechino, in cambio di alleggerimenti sui dazi.

Come osserva Yeh Yao-Yuan, docente di studi internazionali presso l’Università di St. Thomas, le misure adottate da Trump non rispondono soltanto a esigenze di un riequilibrio commerciale, ma hanno l’obiettivo più ampio di limitare l’influenza internazionale del Pcc. In questo contesto, la propaganda cinese descrive il conflitto commerciale con Washington come una «battaglia per il destino nazionale». Attualmente, le merci cinesi sono soggette a un’imposizione dei dazi statunitensi del 145%, con picchi che raggiungono il 245% per alcuni prodotti, come veicoli elettrici e siringhe. A loro volta, i beni americani esportati in Cina pagano dazi del 125%.

Il ministro del Tesoro americano Scott Bessent, in un incontro a porte chiuse il 22 aprile, ha parlato di una possibile distensione a breve, pur precisando il giorno successivo che gli Stati Uniti non hanno offerto concessioni unilaterali. Trump ha confermato l’avvio di colloqui con Pechino, smentendo le dichiarazioni cinesi secondo cui le due parti non starebbero dialogando. La posizione ufficiale cinese continua a ribadire che qualsiasi negoziato debba basarsi sul «rispetto», espressione che nel linguaggio del Pcc implica la richiesta di non ostacolare l’ascesa del regime.

Parallelamente al conflitto commerciale, la Casa Bianca ha rivolto la propria attenzione al Canale di Panama, snodo strategico per le operazioni economiche e militari statunitensi. In occasione del discorso inaugurale, Trump ha dichiarato di voler porre fine alla presenza cinese nell’area: «Il Pcc gestisce il Canale di Panama. Noi lo abbiamo dato a Panama, non alla Cina, e ce lo riprenderemo». Una mossa che si inserisce in un più ampio tentativo di contrastare la Via della Seta marittima, componente chiave della Nuova via della seta lanciata da Xi Jinping nel 2013 per rafforzare l’influenza economica e militare cinese in 152 Paesi. Secondo Michael Shoebridge, fondatore del think tank australiano Strategic Analysis, circa l’80% dei Paesi membri delle Nazioni Unite ha firmato intese con Pechino in questo ambito.

Panama era stato il primo Paese latinoamericano ad aderire all’iniziativa dopo aver rotto i legami diplomatici con Taiwan nel 2017. Con la nuova presidenza di José Raúl Mulino e dopo la visita del ministro degli Esteri Marco Rubio, il governo panamense ha annunciato l’intenzione di non rinnovare l’accordo, diventando il primo, dopo l’Italia, a ritirarsi formalmente dalla Nuova via della seta.

La nuova strategia non si limita al mare. In occasione della visita del primo ministro indiano Narendra Modi a febbraio, Washington ha rilanciato il corridoio economico India–Medio Oriente–Europa, nato durante l’amministrazione Biden come alternativa alla Nuova via della seta. Questo passaggio terrestre mira a creare un asse commerciale che attraversi Israele, Cipro, Grecia e Francia, bypassando il Canale di Suez, un progetto che, insieme agli sforzi per rafforzare i legami con paesi come l’India, indica un approccio proattivo per contrastare l’espansionismo del regime cinese.

Tuttavia, questa strategia non è priva di rischi. Alcuni esperti, come Michael Shoebridge di Strategic Analysis Australia, avvertono che i dazi imposti anche agli alleati potrebbero erodere la fiducia nei confronti degli Stati Uniti. Amy K. Mitchell, di Kilo Alpha Strategies, sottolinea l’importanza di non alienare partner strategici mentre si affronta il Pcc. Inoltre, la crescente pressione militare cinese su Taiwan e le restrizioni sulle esportazioni di terre rare evidenziano la complessità del confronto.

Nel frattempo, Pechino continua a cercare un riavvicinamento con l’Unione Europea e altri alleati di Washington. Ma è da vedere quali reali risultati porteranno le manovre di Xi Jinping: l’approccio adottato finora dagli alleati americani, cioè mantenere buoni rapporti con Washington e al tempo stesso con Pechino (magari anche partecipando alla Nuova via della seta) ormai è diventato insostenibile. La direzione impressa alla politica estera americana da Donald Trump, ora spinge a scegliere da che parte stare.