Come possiamo diventare persone migliori? Come abbandonare il vizio e scegliere la virtù? Quali sono i ruoli della fede e della ragione nella ricerca del bene?

Queste domande interessano l’uomo da millenni. Secondo il filosofo greco Platone e lo scrittore russo Fëdor Dostoevskij, per trovare le risposte bisognerebbe riflettere sulla natura dell’anima umana.

LE TRE PARTI DELL’ANIMA

Platone (427-348 a.C. circa) ha rivoluzionato la tradizione intellettuale occidentale con una serie di dialoghi che hanno come protagonista il suo mentore Socrate. Nel Gorgia il dialogo verte sul rapporto tra retorica, libertà e giustizia.

Platone pensava che l’anima fosse composta da tre parti, rappresentate ognuna da uno dei tre interlocutori di Socrate. Il primo è l’acclamato retore Gorgia, che era anche un personaggio storico, e nel dialogo rappresenta la ragione. Tuttavia, il lettore scopre subito che la “razionalità” di Gorgia è più che altro astuzia.

La sua padronanza del linguaggio gli permette di «rendere più forte l’argomento più debole», ritenendo questo il modo più sicuro per esercitare il potere sugli altri e ottenere la libertà. Gorgia non si impegna per la verità o la giustizia, usa invece la sua abilità retorica per ingannare gli altri e fargli credere qualsiasi cosa dica. Per uno della sua astuzia, qualsiasi prospettiva morale è ugualmente giustificabile, e quindi ugualmente giustificata.

Il secondo interlocutore è uno degli allievi di Gorgia, l’impaziente e impulsivo Polo, che rappresenta la parte passionale dell’anima. Polo è pronto a difendere il suo mentore, si sente spesso offeso dai commenti di Socrate e solleva obiezioni rabbiose a ciò che percepisce come domande invadenti. Non ha tempo per le chiacchiere o i giochi: vuole risposte, per evitare che la rabbia si impossessi di lui.

L’ultimo interlocutore di Socrate è Callicle, che rappresenta l’appetito. Per Platone, l'”appetito” è il desiderio di cibo, sesso e piaceri simili. Callicle articola spudoratamente una visione del mondo basata sul potere e sul dominio del forte. Il suo punto di vista, che ha ispirato pensatori radicali come Friedrich Nietzsche, è una versione antica della «sopravvivenza del più adatto».

Come sostiene Callicle, le persone “superiori” permettono ai loro «appetiti di diventare più grandi possibile e non li frenano». Dovrebbero applicare il loro ingegno e il loro coraggio per soddisfare qualsiasi desiderio gli capiti di avere in un dato momento, che sia per il cibo o per il dominio. La ricerca sfrenata del piacere e del potere: questa è la via di Callicle.

Platone pensava che la ragione, le passioni e l’appetito dovessero lavorare insieme, dirette dalla ragione. Un’anima ordinata rende la persona stabile, ma l’anima può essere ordinata solo se segue la guida della ragione.

“Ragione” qui non significa la maliziosa astuzia di un Gorgia, ma piuttosto l’onesta applicazione della logica che Socrate rappresenta. Il filosofo incarna l’autentica indagine razionale, che si svolge nel dialogo e non cerca di dominare gli altri. È anche appassionato: persegue instancabilmente la verità e non ha paura di coinvolgere con vigore gli interlocutori nella competizione, purché accettino di cercare la verità.

Infine, Socrate sa come regolare i propri appetiti. Paragona Callicle a un proprietario di «vasi che perdono» che è «costretto a riempirli continuamente, tutta la notte e tutto il giorno, altrimenti soffrirà di un’estrema angoscia». A differenza di chi cerca qualcosa che è destinato a svanire, Socrate è stabile, come un vaso sempre pieno.

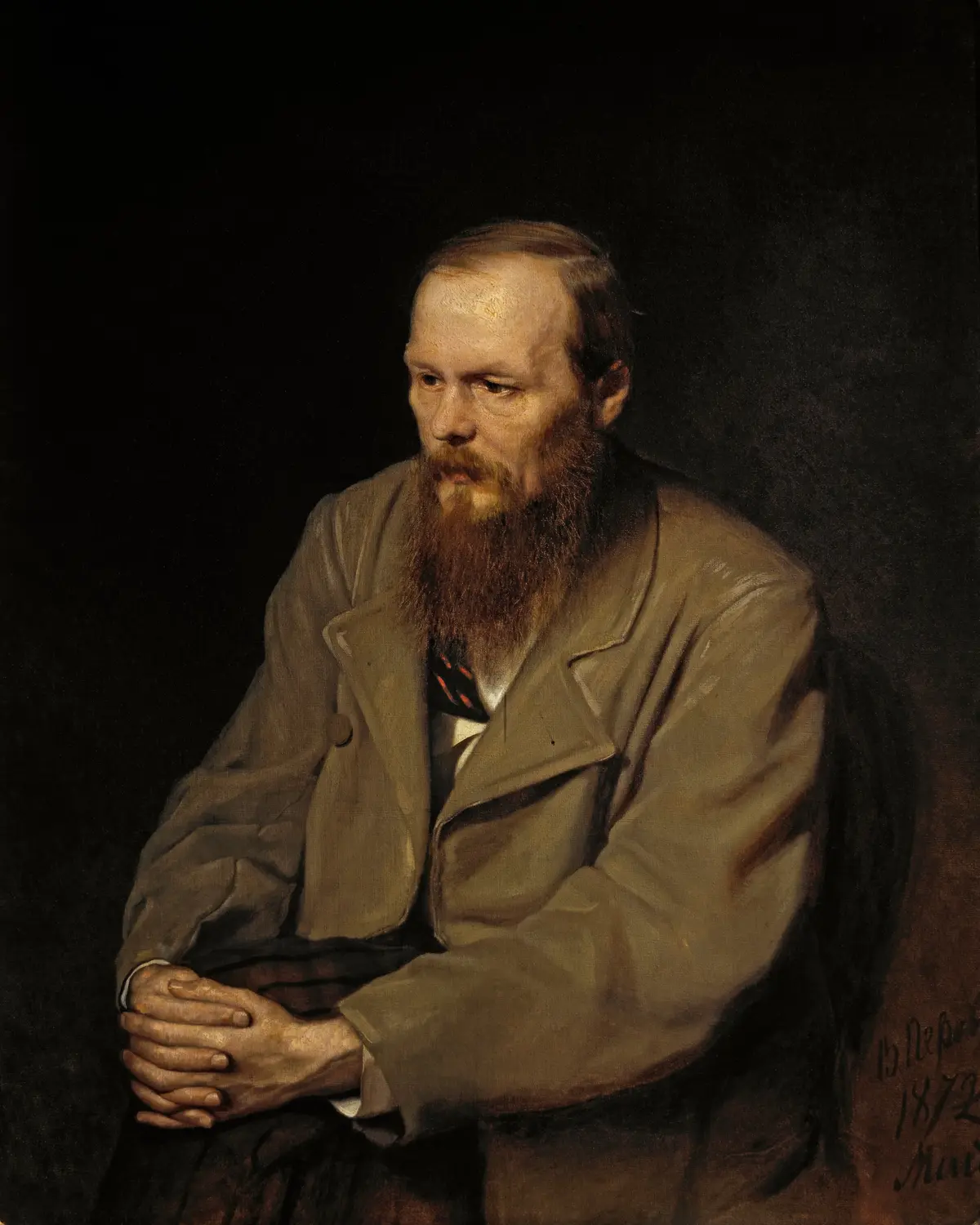

Il Gorgia ha influenzato notevolmente tutta la tradizione occidentale, in parte perché dà un esempio di qualità umane comuni. Duemila e duecento anni dopo, lo scrittore russo Fëdor Dostoevskij ha ripreso le tematiche di Platone ne’ I fratelli Karamazov, proponendo esempi ancora più profondi e drammatici di cosa significhi «ordinare l’anima».

L’ANIMA DELLA FAMIGLIA KARAMAZOV

Il defunto professore di Yale Robert Jackson ha osservato che al centro della «coscienza artistica e filosofica» di Dostoevskij c’era «un’attenzione primaria per l’uomo, il concepirlo come un enigma e il pensiero che per essere uomo bisogna interessarsi attivamente alla condizione umana». Dostoevskij descriveva il proprio metodo come una ricerca per risolvere questo enigma: «Vado in profondità e, analizzando atomo per atomo, cerco il tutto».

Pubblicato tra il 1879 e il 1880, I fratelli Karamazov è un perfetto esempio delle penetranti intuizioni di Dostoevskij sulla psiche umana. È stato definito un “dramma teologico” per le riflessioni sul dubbio, la ragione, il libero arbitrio e su diverse altre questioni filosofiche. Riflessioni che si sviluppano attraverso le traversie e i conflitti della famiglia Karamazov: Fëdor, il padre, e i tre figli, Dmitrij, Ivàn e Aleksej (Alëša). Fëdor è autoindulgente ed edonista, evita le responsabilità di padre ed è dedito al bere. Dopo il suo omicidio, il procuratore descrive Fëdor quasi esattamente come Socrate descrive Callicle:

«Non vedeva nella vita nient’altro che il piacere sensuale, e ha educato i propri figli a fare lo stesso. … Era un esempio di tutto quello che si oppone al dovere civico, e dell’individualismo più completo e maligno».

Il figlio maggiore di Fëdor, Dmitrij, è edonista come il padre, ha un temperamento irascibile e collerico. Si lascia travolgere dal proprio spirito combattivo in esplosioni di rabbia, che spesso gli impediscono di ragionare. In questo aspetto, Dmitrij mostra la stessa vivacità riscontrabile in Polo, ma mostra anche una consapevolezza di sé che in Gorgia non si trova, e riconosce spesso i propri errori. Questo riconoscimento ispira una delle battute più incisive del libro: «La bellezza è misteriosa e terribile. Dio e il diavolo vi combattono e il campo di battaglia è il cuore dell’uomo».

Se Dmitrij è spesso travolto dalle emozioni a scapito della ragione, Ivàn, il Karamazov di mezzo, è eccessivamente razionale. Il suo tratto distintivo è il freddo distacco con cui nega l’esistenza di Dio. Come ha notato l’autorevole biografo di Dostoevskij, Joseph Frank, il dibattito interiore di Ivàn è «tra il riconoscimento della sublimità morale dell’ideale cristiano e lo sdegno per un universo di dolore e sofferenza».

Il ragionamento di Ivàn, come quello di Gorgia, è incisivo e di ampio respiro, ma l’iper-razionalità lo porta a erodere il fondamento morale, impedendogli di applicarsi al bene. Egli stesso se ne rende conto: «L’intelligenza si contorce e si nasconde. L’intelligenza non ha principi». È Gorgia portato all’estremo. Per quanto sia in errore, Gorgia usa la ragione per uno scopo chiaro: guadagnare denaro e influenza, mentre lo scopo di Ivàn è più indefinito: il suo scetticismo implacabile finisce per trasformarsi in disperazione esistenziale, mostrando la spaventosa inadeguatezza di un’incredulità senza freni.

Se Socrate è l’esempio di Platone di un’anima unificata, chi è quello di Dostoevskij?

FEDE, AMORE E COMPASSIONE

Aleksej è il più giovane dei fratelli Karamazov e la sua devozione contrasta nettamente con l’ateismo di Ivàn. Aleksej è indubbiamente intelligente, ma la logica schiacciante non è il suo forte. Novizio in un monastero ortodosso russo, vede la vita attraverso una lente spirituale. Abbraccia Dio non attraverso la ragione, ma per mezzo la fede, che si riflette nella sua convinzione dell’innata bontà dell’umanità.

La religiosità di Aleksej, tuttavia, è messa a dura prova dalle interazioni con personalità difficili e opprimenti, compresi i membri della sua stessa famiglia. La compostezza lo distingue dal fratello Dmitrij: Aleksej è appassionato, ma, come Socrate, non lascia mai che le emozioni prendano il sopravvento su di lui. La compassione e la gentilezza del carisma sono le sue doti principali, rendendolo il personaggio più amabile del romanzo.

Anche se Socrate usa la ragione in modo diverso da Gorgia, il tratto che lo distingue è l’indagine razionale, mentre in Aleksej è la persuasione tramite l’esempio. Il romanzo si conclude con il funerale del giovane Ilyusha, figlio di un ufficiale militare aggredito in passato da Dmitrij. Durante la cerimonia, Aleksej esorta i presenti a ricordare il ragazzo defunto e a conservare l’amore che provavano l’uno per l’altro: «Ricordiamo quanto è stato bello un tempo qui, quando eravamo tutti insieme, uniti da un sentimento buono e gentile che ci ha reso, per il tempo in cui abbiamo amato quel povero ragazzo, migliori forse di quanto siamo».

Per quanto «cattivi possiamo diventare» dice Aleksej, «ricordiamoci di come abbiamo seppellito Ilyusha, di come lo abbiamo amato nei suoi ultimi giorni, e di come abbiamo parlato da amici tutti insieme». L’aspetto migliore della nostra natura si rivela nella comunione d’amore con gli altri esseri umani.

LA LOTTA DELL’ANIMA

Gorgia e I fratelli Karamazov ritraggono la lotta dell’anima per realizzare il suo potenziale di ordine e stabilità. Le tensioni sorgono quando una parte dell’anima prende il sopravvento, come dimostrano le avversità dei personaggi sia nel romanzo che nel dialogo di Platone: quando la passione di Polo dà forma a parole ostili, provoca un conflitto; quando la ragione di Ivàn domina, egli cade nella disperazione. È una lotta interna ed esterna, dentro di noi e tra di noi.

In Socrate e Aleksej troviamo due anime ordinate. Socrate sosteneva che l’anima trova l’unità solo quando la ragione prende il sopravvento sulla passione e l’appetito, e che una vita non controllata non è degna di essere vissuta. Il dialogo razionale e l’esame di se stessi aiutano a capire che si dovrebbe desiderare la moderazione, la saggezza e la verità e scartare i piaceri primari, la ricchezza e il potere, proprio come fa lui.

Dostoevskij potrebbe essere d’accordo, ma potrebbe ricordare a Socrate che la ragione da sola non può mettere ordine nell’anima, è necessaria, ma insufficiente. A differenza di Socrate, Aleksej dimostra che il potenziale di bontà non si rivela nel trionfo della ragione, ma nel crogiolo della sofferenza, della fede e dell’amore redentivo.