«Salterò nella mia tomba ridendo, perché la sensazione di avere sulla coscienza cinque milioni di esseri umani è per me fonte di straordinaria soddisfazione»

Adolf Eichmann.

L’11 aprile 1961 inizia uno dei processi più significativi del XX secolo, quello ad Adolf Eichmann, uno dei principali responsabili della “Soluzione Finale” di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale. Un evento che rappresenta non solo un momento di giustizia per le vittime dell’Olocausto, ma anche un’occasione per il mondo intero di confrontarsi con l’orrore del genocidio nazista.

LA CATTURA

La cattura di Adolf Eichmann è una delle operazioni più audaci e controverse della storia dell’intelligence. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Eichmann riesce a sfuggire alla cattura da parte degli Alleati. Lascia la Germania sotto il nome di Ricardo Klement, fuggendo in Argentina nel 1950. Qui vive una vita apparentemente anonima, lavorando come operaio in una fabbrica della Mercedes-Benz e abitando con la famiglia in un sobborgo di Buenos Aires.

L’attenzione mediatica internazionale su Eichmann raggiunge un picco nel 1957, quando commette un errore fatale: concedere una lunga intervista al giornalista olandese ed ex collaboratore nazista Willem Sassen. L’intervista, registrata su nastro, è pensata come una sorta di difesa ideologica del nazismo. «Avremmo dovuto fare di più, peccato che non siamo riusciti a finire il lavoro» dichiara Eichmann nell’intervista.

Alcuni estratti delle registrazioni arrivano nelle mani di cacciatori di nazisti e poi dei servizi segreti israeliani, il Mossad. Questo passo falso trasforma un uomo che si nasconde con discrezione in un bersaglio visibile. Parallelamente, un altro fattore accelera la sua individuazione. A Buenos Aires, il figlio maggiore di Eichmann, Klaus, frequenta una ragazza tedesca di nome Sylvia Hermann, presentandosi a Sylvia come Eichmann.

Durante i loro incontri, fa affermazioni compromettenti, vantandosi del ruolo del padre nella guerra e lamentando che il genocidio degli ebrei non sia stato completato. Sylvia riferisce i discorsi di Klaus a suo padre Lothar Hermann, un ebreo sfuggito alla persecuzione nazista, che riconosce il nome Eichmann come quello di un alto funzionario nazista ricercato. Nel ’57, Lothar scrive una lettera al procuratore tedesco Fritz Bauer, che passa l’informazione al Mossad.

Il Mossad avvia un’indagine meticolosa. Gli agenti seguono Eichmann per mesi, scattando foto e verificando la sua identità. Quando la sua identità è confermata, il primo ministro israeliano David Ben-Gurion autorizza un’operazione segreta per catturarlo.

L’11 maggio 1960, Eichmann viene intercettato mentre torna a casa dal lavoro, arrestato e in seguito interrogato per nove giorni. Durante questo periodo, Eichmann ammette la sua vera identità, firmando un documento in cui accetta di essere processato in Israele.

IL PROCESSO

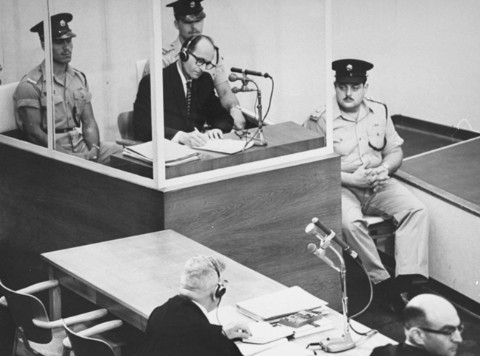

L’11 aprile 1961, Eichmann viene portato al processo al tribunale di Gerusalemme. L’ex nazista è accusato di 15 capi d’imputazione, tra cui crimini contro il popolo ebraico, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. «Non sono qui solo per accusare Adolf Eichmann, ma per dare voce ai sei milioni di persone che non possono parlare», dichiara il procuratore generale Gideon Hausner.

Nei mesi successivi, il tribunale ascolta centinaia di testimoni, tra i quali Georges Wellers, chimico e storico francese di origine ebraica. Sopravvissuto a Drancy e Auschwitz, Wellers collega le deportazioni all’ufficio di Eichmann, mostrando come coordini i treni per i campi di sterminio e descrivendo le atrocità dei campi di concentramento. «Quelle povere creature erano del tutto disorientate mentre scendevano dagli autobus, in silenzio. C’erano tanti bambini di due, tre o quattro anni che non sapevano nemmeno il proprio nome. Piangevano, si agitavano e chiamavano la mamma».

Eichmann, dal canto suo, con il viso imperturbabile che testimonia da solo la freddezza della macchina genocida nazista, sostiene di essere solo un funzionario che esegue gli ordini, e che il contenuto o la destinazione dei treni non sono di sua competenza, e pertanto non può essere

ritenuto responsabile della Soluzione Finale. «Io obbedivo soltanto agli ordini», ripete più volte. La sua difesa cerca di dipingerlo come un uomo comune intrappolato in un sistema, ma senza successo. Alla fine, i nastri dell’intervista di Sassen lo incastrano, dimostrando la sua attiva e volontaria partecipazione.

Il processo a Eichmann ha una risonanza enorme: è trasmesso in televisione e seguito da milioni di persone in tutto il mondo, segnando la prima volta in cui l’Olocausto è raccontato in modo così dettagliato al pubblico internazionale. La filosofa Hannah Arendt, presente come reporter per il New Yorker, conia l’espressione «la banalità del male» per descrivere Eichmann, suscitando un dibattito che dura ancora oggi.

LA SENTENZA

Dopo otto mesi di udienze, il 15 dicembre 1961, i tre giudici Moshe Landau, Benjamin Halevy e Yitzhak Raveh dichiarano Eichmann colpevole di tutti i capi d’accusa. Viene condannato a morte mediante impiccagione, una sentenza che Israele esegue il 31 maggio 1962. L’unica volta in cui Israele applica la pena capitale. Il cadavere viene poi cremato e le sue ceneri disperse nel Mediterraneo, per evitare che la sua tomba diventi un luogo di culto per i neonazisti.

Il processo Eichmann lascia un segno indelebile, rafforzando il principio che i crimini contro l’umanità non possono rimanere impuniti, indipendentemente dal tempo trascorso, dando voce ai sopravvissuti e permettendo loro di trasformare il dolore in testimonianza.